相続が発生した際の金融機関への提出書類は、個別の金融機関や相続の内容によって異なってきます。以下は、一般的な事例ですので手続きの際にはそれぞれの金融機関ごとに確認することが必要となります。

1.預貯金調査

まずは被相続人(亡くなった方)がどこの金融機関、支店に口座を開設していたかについて、全容を把握することが出発点となります。

同居されていた方が家計を共同で管理していた場合を別として、普段から細かいお金の話ができていなかったとしたら、郵便物や名刺、粗品などを手掛かりにするしかありません。

また昨今はインターネットバンキングの利用も一般的になっていますから、その場合にはメールの履歴やインターネットのブックマーク、ウェブブラウザの閲覧履歴をもとに調べていくことになります。

金融機関の目星はついたものの、実際に口座があったのか、支店名はどこなのかがわからない場合は、全店照会という方法で、その金融機関のすべての店舗の口座を調査してもらうこともできます。これによって口座の有無や支店名を明らかにできます。

では、口座のある金融機関との間でどのような手続きが必要になるのかについて見ていきましょう。

2.金融機関に預金者の死亡を通知する

被相続人(亡くなった方)が取引していた金融機関に、被相続人の死亡を通知します。

この時点で、預金等の引き出しや入金の取り扱いが停止されることとなります。(いわゆる預金口座の「凍結」)

その後は相続手続きが完了するまで、以下の取引が以降できなくなります。

- 口座振替

- 入出金の取り扱い

~よって被相続人の口座から公共料金の口座振替がされていたりする場合には、振替の変更手続きを行うなどの対応が必要となります。

また金融機関に口座名義人の死亡を届け出た以降、自由に当該口座からお金が引き出せなくなることを十分に注意する必要があります。(※)

※平成30年の民法の改正で預貯金の仮払い制度が設けられました。(民法第909条の2)

この制度では、遺産分割が終了する前であっても、相続人は単独で払い戻しを受けることができます。払い戻しを受けられる金額は、相続開始時の預貯金残高の3分の1に法定相続分を掛けた金額となります。(但し、ひとつの金融機関で払い戻しを受けられる金額は150万円が上限となります)

つぎに金融機関の窓口について説明していきます。

まずは手続きをされる方(相続人代表者)の自宅に近い支店または、被相続人が口座を開設していた支店を訪問して手続きをします。そして、その後の窓口は次のうち、いずれかとなります。

3.初回の金融機関訪問

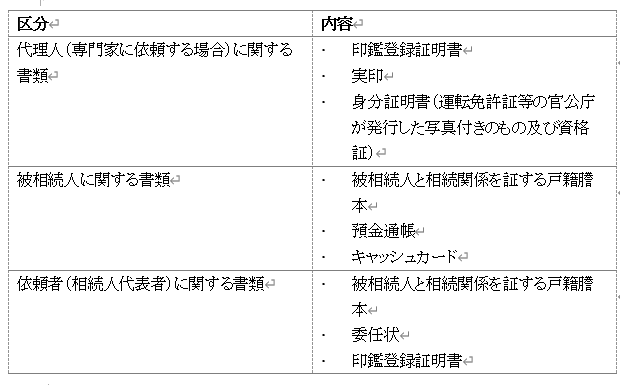

被相続人が口座を開設していた金融機関に行き、金融機関所定の相続手続きに関する書類(相続書類)を入手します。その際に提示する書類は以下のとおりです。

4.遺産分割協議手続き

相続人間で遺産分割協議が成立したら、成立内容に基づいて遺産分割協議書を作成していきます。この遺産分割協議書について各相続人が署名押印をする必要があります。

なお、被相続人間の同一口座の預金を複数の相続人が取得する場合、一般的に、被相続人代表者の口座に一括で全額振り込んだ後、相続人代表者が遺産分割協議書に基づいて、各相続人に振り替えることとなります。

5.金融機関への相続関連書類の提出

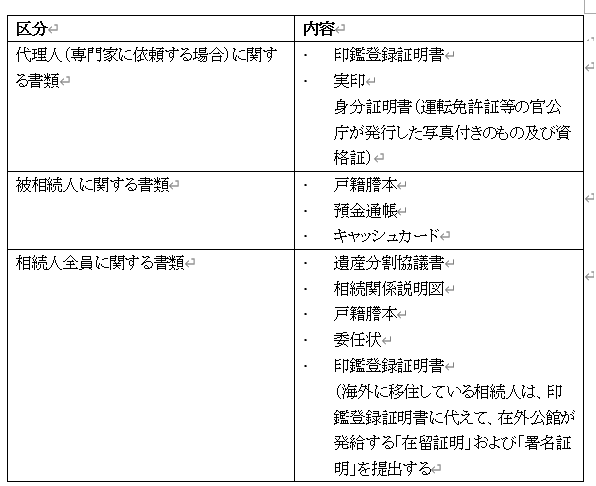

<金融機関に提出する相続手続きの書類>

ほとんどの金融機関が事前予約制となっていますので、訪問前に電話で予約をしましょう。

当日は、まず書類の確認が行われ、問題がなければ金融機関所定の「相続届」に代理人が記載したうえで署名押印します。

6.払い戻し

通常、書類を提出してから5日前後で「相続届」で指定した口座に遺産が振り込まれます。そして、手続きが完了すると、金融機関から以下の書類が書留で送られてきます。

- 完了通知書

- 支払い済の通帳

- (名義変更した場合)名義変更後の通帳

- 計算書、振込受付書 等

以上で、金融機関の相続手続きは完了となります。

相続の手続きは複雑でわかりにくいところがありますので、ご不明な点はまずは当事務所にお気軽にご相談ください。

☟