相続は誰にとっても避けては通れない、いつかは自分自身が当事者として関わるものですが、

「法律のことは難しくてよくわからない」と思って敬遠しがちです。

いきなり複雑なことや細かい知識から入るのではなく、まずは基本的なところからおさえていくのがおすすめです。

1. そもそも相続はいつ発生するのか?

法律上は、亡くなって財産を残す人(被相続人)が死亡した瞬間に、財産を受け継ぐ人(相続人)による遺産の共有(※)が始まる扱いとなります。

※ 共有というのは、物やお金を複数の人によって共同で所有する状態をいいます。共有財産となるとひとりが独断で処分することができません。

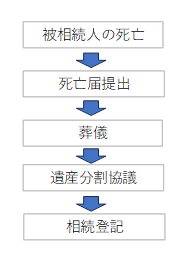

実際には、以下の流れで相続人の個人財産になっていきます。

2. だれが相続するのか?

民法が定める相続人の種類は、「血族」と「配偶者」の2種類があります。

【血族】

血族には順位がついています。

そして先順位の人が存命であれば、後順位の人は相続人にはなりません。

《血族の順位》

| 順位 | 相続人 |

| 第1順位 | 被相続人の子またはその代襲者 |

| 第2順位 | 直系尊属 ※ |

| 第3順位 | 兄弟姉妹またはその代襲者 |

※直系尊属とは

家族の中で自分よりも上の世代にあたる人たちのことを指します。具体的には、自分の両親や祖父母などが直系尊属にあたり、自分に直接つながる血縁関係を持つ人たちです。

【配偶者】

配偶者は常に血族の相続人と同順位(=第1順位)で相続人となります。※

※内縁や事実婚の関係では相続権は認められません。

3. 代襲相続とは

本来相続するべき人が相続前に死亡している場合、その人の子供が代わりに相続する制度です。

対象者は?: 直系卑属(子供、孫など)のみが対象です。

例: 祖父が死亡し、その息子も既に亡くなっている場合、その息子の子供(孫)が相続分を受け継ぎます。

目的は?: 家系の断絶を防ぎ、財産が次世代に継続して受け継がれることです。

遺言があった場合は?: 法律に基づく代襲相続が行われるため、遺言内容と相続法の両方を考慮する必要があります。

4. 相続放棄について

相続人は、必ずしも相続を受け入れる必要はありません。以下の選択肢があります。

相続放棄: 相続人が財産も負債も一切引き継がないことを選択することです。家庭裁判所に申立てを行い、承認されると相続人としての地位を失います。相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

限定承認: 遺産をプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含めて限定的に承認する方法です。相続する財産の範囲内で債務を弁済することができるため、債務が遺産価値を上回る場合でも相続人が個人資産で弁済する必要がありません。

5. まとめ

相続は財産の移転だけでなく、家族間のコミュニケーションや法的手続きが必要となる複雑なプロセスです。法定相続と遺言相続の違いや、相続手続きの流れ、相続放棄や限定承認の選択肢を理解しておくことが重要です。適切な準備と専門家の助けを借りることで、スムーズな相続手続きを行うことができます。

遺言の撤回や変更

遺言は自らの死亡によって効力が生じるいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。

また、遺言内容は同様にいつでも変更することができます。自身や家族の環境の変化、および財産構成の変化に伴って、見直すことを検討しましょう。

遺言執行者について

遺言の執行とは、被相続人の死後に、「遺言の内容を実現する」手続きのことをいいます。

そして遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を有する人が遺言執行者です。

つまり、遺言執行者は遺言の内容を実現する担い手といえます。

なぜ遺言執行者が必要か

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」を有し、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」ということが民法において定められています。

このことから遺言執行者を遺言で指定することは、円滑に遺言の内容を実現するために重要となるのです。

実際に相続財産としての銀行預金を解約等する場合にも、遺言書に遺言執行者が指定されているか、いないかによって銀行所定の書類も変わってきますし、遺言執行者が指定されていれば、原則として遺言執行者のみの署名・実印での押印で手続きが可能となるなど、手続きの負担も軽減されます。

相続の手続きは複雑でわかりにくいところがありますので、専門家に聞くほうが早くて確実なこともあります。まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

↓